Einführung von Dr. Matthias Fischer

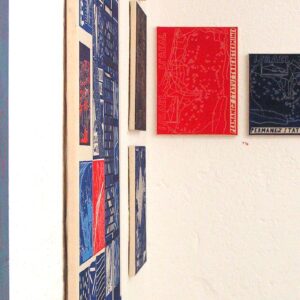

Dank einigen Bildern von Jakob Kirchheim, die ich besitze, bin ich zugleich damit – sozusagen als fringe benefit – auch in den Besitz eines kunsttheoretischen oder kunstsoziologischen Kleinlabors gelangt, dessen Material Äußerungen bilden, die manche meiner Besucher über diese Bilder machen. So hat einmal ein Maler, der selbst vielleicht einen eher konventionellen Malstil übt, und den ich kurz und ungerecht als ‚Hirschbrunftmaler’ bezeichnen möchte, mit erstauntem Tadel ein frühes Bild mit dem Titel „Waschcenter“ kritisiert, ob denn Jakob Kirchheim noch nie etwas von der Zentralperspektive gehört habe, im abgebildeten Waschsalon würde sich ja kein Schwein auskennen und die Größenverhältnisse würden auch nicht stimmen. Meine verärgerte Bemerkung, daß es sich hier nicht um einen Prospekt für Waschsalons handle, hat die Diskussion dann leider vorzeitig beendet. Ein anderes Mal betrachtete ein Paar einen kurz zuvor von uns erworbenen mehrfachen Linoldruck von relativ großem Format, wiegte bedächtig die Köpfe, sagte nur: „mhm, mhm“, und entschloß sich, als das Schweigen sich langsam der Peinlichkeit näherte, zur Frage, was das Werk denn gekostet habe. Ich nannte den Preis, der ihnen ein leises Oha! entlockte.

Daß Kunstkritik anhand der von den Wohnungseigentümern aufgehängten Bilder ein prekäres Unternehmen darstellt, ist klar. Aber ich erwähne diese beiden Äußerungen vor allem deswegen, weil sie auf eine Differenz hinweisen, die für alle Bildwerke grundlegend ist, nämlich zwischen dem Bild als Sichtweise und dem Bild als Gegenstand. Bevor wir das Bild als Gegenstand betrachten, sehen wir im Bild oder mit dem Bild (Waldenfels), geraten unter Umständen in eine Spannung zwischen unserer eigenen eingeübten Blickweise und derjenigen, die das Bild nahezulegen scheint. So war ja der erwähnte kritische Maler durchaus am Sehen interessiert und hat den Konflikt der Sichtweisen deutlich gemacht, freilich unter Beanspruchung visueller Orthodoxie für seine Seite. Das Paar hingegen, etwas in Verlegenheit ob des mangelnden Wiedererkennungswertes, nahm seine Zuflucht zum Bild als Gegenstand (hier vor allem im ökonomischen oder sozial differenzierenden Sinn) und fand den Preis angesichts weitgehenden Mangels an Abbildung vielleicht zu hoch. Ich erwähne diese Begebenheiten im übrigen nicht, um Jakob Kirchheim als schwer zugänglichen Künstler zu charakterisieren; sondern das Scheitern einer einfachen Einvernahme ins Gewohnte deutet auf eine Blickprovokation, in der das Neue nach einer Umstellung der Blickweise ruft; es geht um einen Kollisionskurs mit der Normalität.

Für beide Aspekte der Sichtweise und des Gegenstandscharakters des Bildes gibt es aber weder ein Normalmaß, noch ist die Forderung nach einer bestimmten Malweise sinnvoll. Der späte Wittgenstein stellte folgende Frage: „Ist denn auch nur unsere Malweise willkürlich? Können wir uns einfach entscheiden, die der Ägypter anzunehmen? Oder handelt sich’s da nur um hübsch und häßlich?“

Betrachten wir Jakob Kirchheims Malweise, so ist sie gewiß nicht willkürlich, und das beinhaltet im selben Moment, daß sie natürlich auch nicht notwendig ist in dem Sinn einer schlechthinnigen Maßstäblichkeit. Sie ist Folge einer bestimmten Entscheidung, die aber nicht im kunsthistorischen Himmel getroffen wurde, sondern motiviert ist einmal vom Mißtrauen in die große Geste und zum andern vom Vertrauen auf den Erfolg einer geduldigen, langsam aufbauenden Arbeit, fast möchte man sagen, in Anlehnung an die allmähliche Bildung unserer natürlichen Wahrnehmungsstruktur, deren Glück und Unglück in der Stabilität geschichtlich gewordener Muster liegt, ansonsten sie ein reiner Fluxus wäre.

Bezieht man sich auf die zwei fundamentalen Aspekte von Spiegel und Spur, die in jeder Malerei eine Rolle spielen hinsichtlich des Verhältnisses von Abbilden und Bezeichnen, so dominiert bei Jakob Kirchheim der Aspekt der Spur, mit seinem Spiel von Ab- und Anwesenheit. Die Spur steht mehr auf der Seite des Zeichens als des Abbilds, indem sie auf etwas nicht Abgebildetes verweist, andererseits teilt sie mit der Welt der Zeichen nicht deren mögliche Konventionalität, dergemäß alles Zeichen für alles sein kann. Die Spur hat eine engere Verbindung zu dem, was sie bezeichnet, weil sie davon hervorgerufen ist, ohne dessen Abbild zu sein. (Der Unterschied läßt sich etwa dem zwischen dem Postemblem vergleichen, das den Postboten kennzeichnet, und der tätowierten Häftlingsnummer, die zwar auch Zeichen, aber zugleich Spur ist.) Sie steht immer in der Nähe des Erleidens. Die Technik des Linolschnitts und Linoldrucks ist solchen Verhältnissen isomorph.

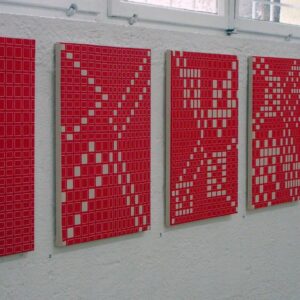

Blicken wir nun auf die Nummer 1 „Vier Raster“, so sehen wir eine reine Form künstlerischen Selbstbezugs im Erproben der Technik des Schnitts, des Überdruckens und Spiegelns. Von Selbstbezug spreche ich deswegen, weil hier Thema und Technik zusammenfallen gegenüber einem Fremdbezug, der durch die künstlerischen Mittel auf anderes zielt, auf Thema und Motiv im Unterschied zur angewandten Technik. Diesen Moment des Selbstbezugs finden wir etwa auch bei Malewitschs „Schwarzes Quadrat“ oder Stellas „Black Paintings“, dort als Rückzug aus einer von Bildern übervölkerten Welt, ein Moment der Versagung jeder Bildlichkeit, aber paradoxerweise als Bild ausgeführt. Bei den „Vier Raster“ hingegen geht es um die Morgenröte von Struktur und Muster. Sind diese aber darum so unschuldig wie sie auf den ersten Blick aussehen?

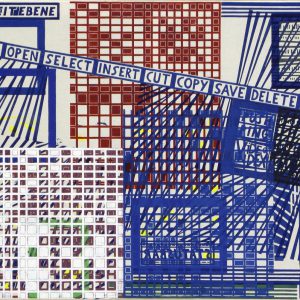

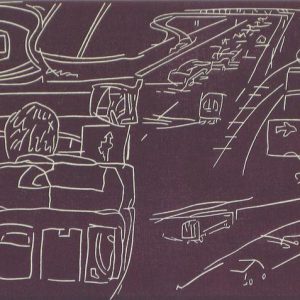

„Monotypolitische Schnitte und Bilder“ hat Jakob Kirchheim diese Ausstellung betitelt, und das Politische darin hat für mich zwei Aspekte; wir sehen eine Reihe von Bildern deren Bezug auf Politik im engeren Sinn unübersehbar ist, Karten oder Luftaufnahmen von politischen Krisenregionen, mit Namen beschriftet, die einen an einen Satz Ciorans denken lassen: „Einen Namen zu tragen, heißt auf eine bestimmte Form des Zusammenbruchs Anspruch zu erheben.“ Nun sind Karten natürlich auch Muster, aber es beschleicht einen der Verdacht, daß die Genese von Mustern oder Strukturen möglicherweise auch etwas von einer Leidensgeschichte hat, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht, weil das Muster sich von seiner Geschichte gelöst hat, was aber an seiner Genese nichts ändert. Könnte man sie ausgraben? „Ausgrabung“ ist Nummer 25 betitelt und zeigt eine Netzstruktur, die keiner bestimmten Geschichte zuzuordnen ist, aber die Struktur erinnert an die Karten.

Der zweite Aspekt des Politischen scheint mir in der Wahrnehmung selbst zu liegen, weil wir nur dann etwas wahrnehmen können, wenn der Blick sich profiliert und perspektiviert, das heißt, daß es keinen göttlichen Gesamtblick geben kann; wir sehen etwas immer als etwas, das heißt um den Preis der Unsichtbarkeit von anderem strukturiert sich unser Wahrnehmungsfeld; auf diese Weise gibt es eine primäre selektive und unvermeidbare Gewalt in der Wahrnehmung. Auch an diese Protopolitik in der Wahrnehmung erinnern die Arbeiten von Jakob Kirchheim. Gerade die Mehrfachdrucke zeigen eindrucksvoll das Ineinandergreifen von Strukturierung und Entzug. Aber gehen Sie selber auf die Reise durch die sehr besondere Weltkarte dieser Ausstellung.